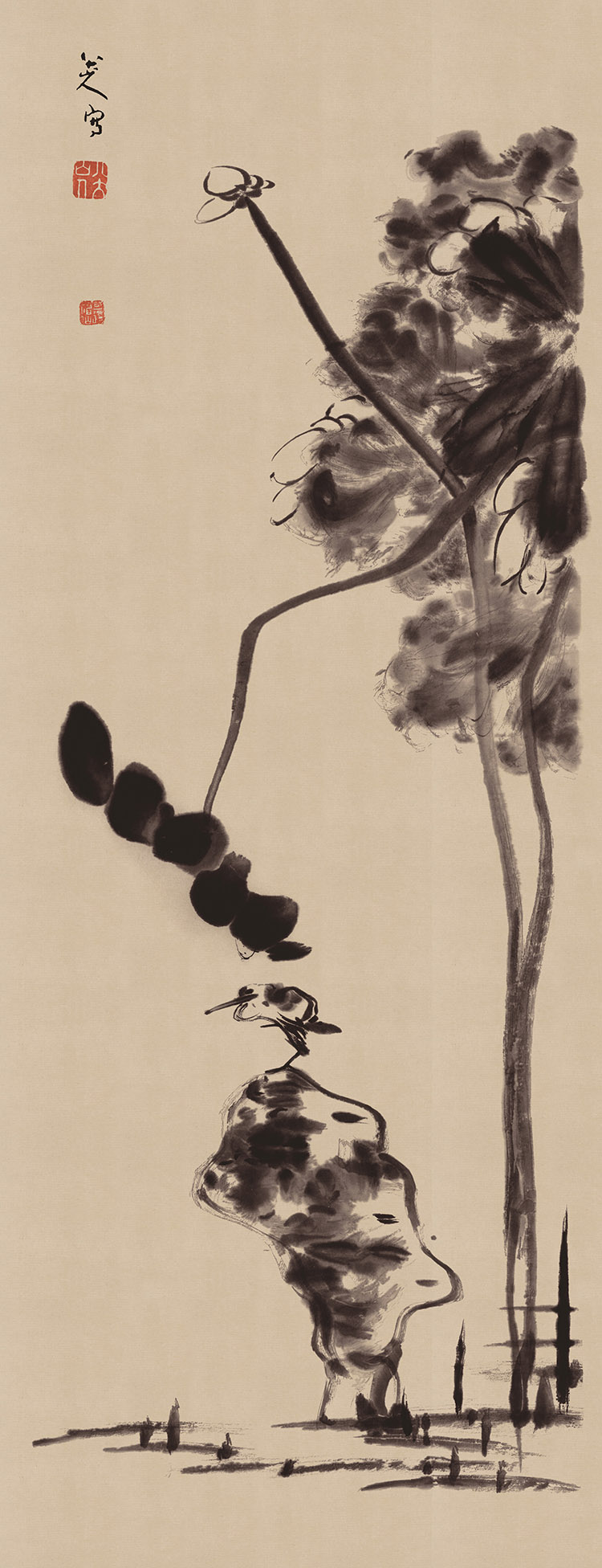

明 八大山人 荷花小鸟53X138高清图下载

朱耷(八大山人)《荷花小鸟》综合解析

基本信息

- 作者:朱耷(1626—1705),号八大山人,明末清初遗民画家,明宁王朱权后裔,以水墨大写意花鸟画开宗立派,笔墨简逸冷峻,擅以孤禽、残荷、怪石抒写遗民之痛。

- 创作时间:约1690—1705年间,属晚年艺术风格成熟期作品,体现“极简冷逸”的巅峰造诣。

- 形制材质:纸本水墨(偶见淡设色),构图打破传统立轴范式,凸显空间流动感。

- 流传著录:若为真迹,可能藏于国内外公私机构(如北京故宫博物院、台北故宫博物院或海外藏家),需结合题跋、印章及递藏记录进一步考证。

画面内容

- 核心意象:

- 荷花:以泼墨写荷叶,浓墨横扫如乌云压顶,淡墨勾荷花,瓣尖微垂,暗含“盛极而衰”的隐喻;枯荷梗以焦墨飞白勾勒,形如断剑,象征气节不屈。

- 小鸟:单只水禽(多为无名鸟或鹌鹑)独立于荷茎或孤石之上,缩颈耸肩,白眼向天,眼神冷寂疏离,以“缩颈抗寒”之态暗喻遗民生存困境。

- 辅助元素:

- 怪石:以渴笔焦墨皴擦,造型奇崛险仄,倾斜欲倒,与荷茎的纤弱形成对抗性张力,隐喻时代动荡中的个体挣扎。

- 虚空留白:画面大面积留白,仅以淡墨渲染水波纹或雾气,强化“天地孤客”的苍茫意境。

- 题款钤印:

- 可能题写隐晦诗句,如“闲孤似野鹤”“天地为囹圄”等,署名“八大山人”连笔如“哭之笑之”,钤“八大山人”(白文方印)、“何园”(朱文椭圆印)等,印文布局疏朗奇崛。

艺术特色

- 笔墨语言:

- 极简大写意:荷叶以泼墨横扫,墨色层次分明(浓、淡、焦三色交织),荷瓣以中锋细笔勾线,柔中寓刚;小鸟身体以几何块面简化,头部夸张变形,眼珠顶框上翻,形成标志性“白眼”符号。

- 枯笔飞白:荷梗、怪石以枯笔渴墨疾书,飞白如刀刻斧凿,强化苍劲质感,与水墨淋漓的荷叶形成枯润对比。

- 构图设计:

- 虚实辩证:左侧浓墨荷叶为“实”,右侧大面积留白为“虚”,小鸟居于虚实交界处,成为观者视线焦点,隐喻“现实与理想”的撕裂感。

- 情感张力:

- 通过荷花的“孤高”与小鸟的“冷眼”,将个人亡国之痛升华为对人性尊严的坚守,画面中“一鸟一荷”的极简组合,浓缩了八大山人“墨点无多泪点多”的生命体验。

历史价值

- 写意花鸟的范式革新:

- 对比徐渭《墨花图卷》(故宫藏)的狂放纵逸,朱耷此作更显内敛克制,以“冷逸”替代“热烈”,重构了大写意的情感表达维度。

- 遗民美学的符号凝练:

- “白眼小鸟”与“残缺荷花”成为八大山人艺术的终极符号,影响了齐白石“似与不似”、潘天寿“险绝构图”等现代美学探索。

- 若画面题诗与图像形成反讽性互文(如以欢愉诗句配孤寂画面),则深化了文人画“以乐景写哀”的悲剧性表达。

- 东西方艺术的对话:

- 画面中的几何化造型与抽象留白,与20世纪西方抽象表现主义(如弗朗兹·克兰的书法性线条)形成跨时空呼应,成为东方美学现代性转型的早期案例。

真伪与鉴定

- 核心鉴定点:

- 笔墨特性:真迹泼墨荷叶层次分明,墨色自然渗化;仿品常墨色浑浊,层次僵硬。小鸟眼部以方笔顿点,眼珠顶框,仿作多圆滑无力。

- 款识印章:“八大山人”晚年署名“八”字两点如泪痕垂落,“山人”连笔似鹤足独立;印章刀法古拙,印泥色泽沉旧,伪印多板滞鲜亮。

- 争议与误读:

- 部分研究者将“小鸟”解读为禅宗“空寂”符号,忽略其遗民抗争性;实则白眼、缩颈等形态是对清廷文化高压的无声反抗,属“非暴力不合作”的精神宣言。

总结

《荷花小鸟》(53×138厘米)是八大山人晚年艺术“删繁就简”的杰作。通过横幅构图的时空延展与极简意象的情感浓缩,他将遗民之痛转化为永恒的美学形式。画面中“一鸟一荷”的孤独对话,既是明亡清兴之际知识分子精神困境的写照,亦是对人性尊严的终极叩问。此作以东方写意之魂,抵达了超越时代的哲学深度,成为中国文人画史上“以少胜多”的永恒经典。

注:

- 若深入研究,需比对上海博物馆藏《荷花小鸟图轴》(立轴,纵129厘米)、美国弗利尔美术馆藏《荷花禽鸟图卷》(手卷,纵31厘米)等同类题材作品,分析形制差异对意境的影响。

- 可结合朱耷书信《致方士琯十三札》中“墨点无多泪点多”的自述,探讨其艺术中的“减笔”与“增情”辩证关系。

- 注意区分八大山人真迹与清代扬州画派(如李鱓)仿作,后者虽得其形,但失其“孤冷”气韵。