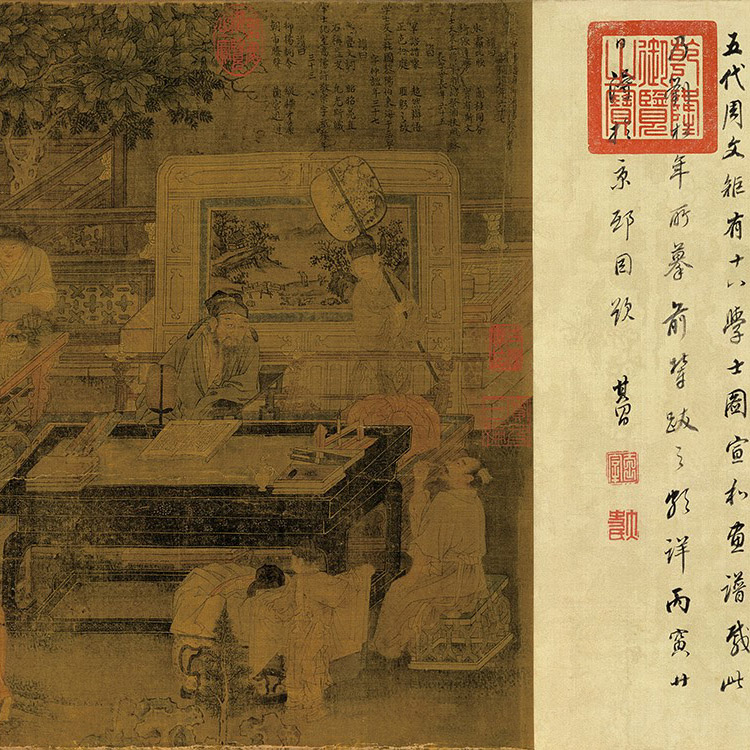

五代 周文矩 十八学士图

五代 周文矩《十八学士图》深度解析

一、作品基本信息

-

题材溯源

- 原型为唐太宗秦王时期“十八学士”典故(房玄龄、杜如晦等),象征文治昌明。五代南唐效仿盛唐,李璟、李煜父子多次命画院绘此题材,以标榜自身文治理想。

- 周文矩作为宫廷待诏,创作多幅学士群像,现存《十八学士图》多为宋元摹本,分藏台北故宫博物院(绢本设色卷)、美国大都会博物馆(残本)等。

-

形制争议

- 台北故宫本为长卷(纵31.5cm,横551.6cm),绘学士二十余人,场景包含品茗、观画、弈棋等雅集活动,学界普遍认为系南宋摹本,融入大量宋代服饰与家具元素。

- 美国大都会残卷保留“琴棋书画”四幕,人物线条更显“战笔”特征,或反映周文矩原作部分风貌。

二、艺术特征

-

周氏标志性技法

- 战笔描:衣纹线条顿挫颤动(如铁丝盘曲),强化织物褶皱的立体感,与《重屏会棋图》《宫中图》笔法一脉相承,体现五代人物画对“书法性用笔”的追求。

- 心理刻画:通过眉眼间距、手势方向等细节,区分学士个性(如陆德明执卷凝思,虞世南挥毫疾书),开创“群像叙事”新范式。

-

南唐宫廷美学

- 空间建构:以屏风、竹林分割场景,打破时空界限,韩熙载夜宴图式“连环画”构图初现端倪。

- 器物写实:榻上青瓷注壶、蕉叶形凭几等器具,与南唐二陵出土文物高度吻合,具重要考古参考价值。

三、真伪考辨

-

支持周文矩原作说

- 北宋《宣和画谱》著录其《十八学士图》三本,米芾《画史》记载所见周画“战笔如篆籀,真神品也”。

- 美国残本中侍从幞头脚上翘角度、学士圆领袍开衩方式,符合五代晚期服饰制度,与《韩熙载夜宴图》形成互证

-

摹本论据

- 台北故宫本屏风山水出现南宋“半边一角”构图,太湖石皴法类郭熙“卷云皴”,明显晚于五代笔法。

- 徐邦达指出:“人物开脸丰圆,无周文矩瘦硬古拙之气,当为宋院体画家仿作”。

四、文化隐喻

-

政治象征

- 南唐偏安江南,李煜借“十八学士”题材暗喻求贤若渴,画面中竹林、鹤影等元素寄托“君子守节”的政权合法性诉求。

- 学士手持如意、麈尾等道教法器,反映南唐宫廷“崇道抑佛”的宗教政策转向。

-

文人理想

- “琴棋书画”四艺场景,呼应晚唐五代文人“艺以载道”的修身观,与《南唐书·徐铉传》所载宫廷雅集形成图文互文。

- 画面边缘仆从煮茶、备墨的“服务性叙事”,暗含五代门阀制度下文人阶层依附皇权的现实困境。

五、鉴藏与影响

-

递藏脉络

- 台北故宫本钤元鲁国大长公主“皇姊图书”印、明项元汴“天籁阁”藏印,清入内府,著录于《石渠宝笈三编》。

- 美国残卷经晚清裴景福《壮陶阁书画录》记载,1920年代流入海外,画心破损处可见明代裱补绢丝。

-

艺术史价值

- 虽非周文矩真迹,但其“战笔”技法的仿学实践,为研究五代人物画向南宋院体转型提供关键样本。

- 画面中“雅集空间”的设计理念,直接影响明代仇英《竹院品古图》、清代徐扬《姑苏繁华图》等后世群像创作。

高清图下载地址,请点击以下隐藏内容获取。