清 恽寿平 湖山春暖图全图 国画山水高清图下载

恽寿平《湖山春暖图》综合解析

一、基本信息

- 作者:恽寿平(1633—1690),初名格,字寿平,号南田,清初常州画派宗师,与“四王”并称,以没骨花卉独步画坛,兼擅山水,主张“写生正派”,追求“色不碍墨,墨不碍色”的淡雅境界,代表作有《瓯香馆写生册》《锦石秋花图》。

- 创作背景:推测作于康熙初年(1660—1680),恽寿平中年艺术成熟期,融合早年山水功底与晚年花卉技法,反映其“以景寄情”的遗民心态,暗含对明亡的隐痛与对新朝的疏离。

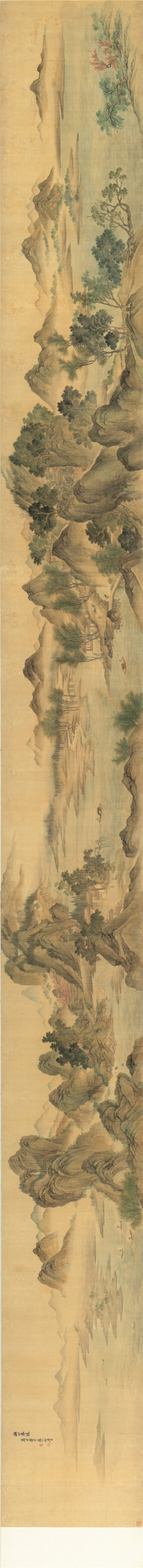

- 形制材质:纸本设色长卷/立轴(需据现存版本考订),典型文人画形制,可能纵约30厘米,横逾2米,以青绿淡彩为主,局部敷以胭脂、赭石。

- 流传著录:若为真迹,或见于《瓯香馆集》《南田画跋》自题,或经吴湖帆、张大千鉴藏;需查证《石渠宝笈》及晚清民国鉴藏家题跋。

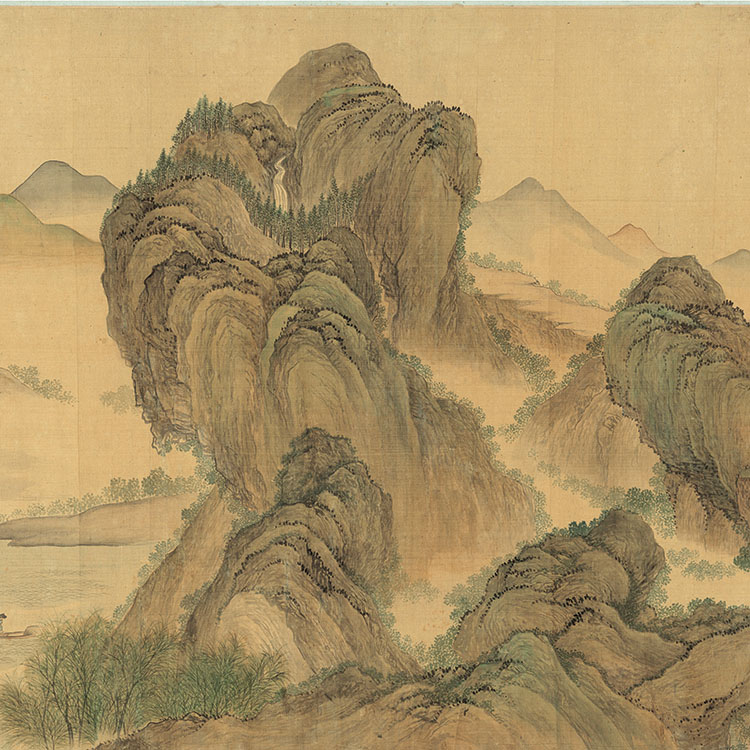

二、画面内容与意象

- 核心场景:

- 全景式描绘江南湖山春色,主景为平湖远岫,近岸桃李纷披,中景茅亭掩映于垂柳间,渔舟横渡,远山以花青淡染,云气氤氲,营造“平淡天真”的隐逸之境。

- 细节处理:

- 山石以“拖泥带水皴”略施勾勒,苔点疏落,近似黄公望《富春山居图》笔意;

- 桃花以没骨法点染,花瓣叠压处留白,显透明质感;

- 水波纹用细笔勾线,间以淡墨晕染,似受赵孟頫《鹊华秋色图》影响。

- 符号隐喻:

- 桃李春风:象征文人理想中的“世外桃源”,呼应恽寿平“不食周粟”的遗民身份,暗合陶渊明《桃花源记》的避世情怀。

- 茅亭空舟:

- 空亭隐喻“无人之境”,表达孤独高洁之志(参考倪瓒“亭中不画人”传统);

- 渔舟象征“江湖之志”,与《庄子·渔父》中“避世隐身”的哲学相通。

- 远山云气:以“迷远法”淡化山形,暗示政治现实的模糊与疏离,对比王翚《康熙南巡图》的清晰叙事,凸显文人画的超脱性。

三、艺术特色

- 技法融合:

- 没骨山水实验:

- 山体轮廓弱化,以花青、藤黄直接渍染,色墨交融,突破董其昌“笔精墨妙”的南宗范式;

- 柳枝以淡绿没骨写出,叶梢留白,似受徐熙“落墨花”启发而转用于山水。

- 书法用笔:

- 山石轮廓以篆籀笔法涩行,如《瘗鹤铭》浑厚;

- 水草用行草笔意撇出,与恽寿平《行书诗册》笔势相通。

- 没骨山水实验:

- 构图设计:

- 三段式布局:近景坡石树木—中景湖面舟亭—远景云雾群山,层次递进,但通过桃枝向右上斜出、渔舟向左下轻移,打破对称,形成“静中有动”的节奏。

- 虚实相生:实写近景桃李、中景茅亭,虚化远山与水面倒影,留白处题长跋(若为手卷),实现“诗书画印”一体。

- 色彩美学:

- 主色调为青绿(山)、粉白(花)、淡赭(亭),冷暧交织,突出春寒料峭的“料峭春”;

- 桃花瓣尖点胭脂,瓣根留白,模拟真实光照,比仇英《桃源仙境图》更趋写实。

四、历史价值

- 文人山水画的转型:

- 对比“四王”摹古山水(如王时敏《仿黄公望山水》),此作以没骨技法解构传统皴法体系,预示了18世纪扬州画派(如华喦)的革新尝试。

- 将花鸟没骨法导入山水,开创“写生山水”新径,直接影响清中期恽派传人唐炗的《荷花图》跨界实验。

- 遗民精神的审美转化:

- 画面中“空亭—孤舟—远山”的意象链,可视为对朱耷“孤鸟怪石”符号的温和化处理,反映江南遗民画家从激烈抗争到含蓄隐逸的心态变迁。

- 若题跋含“春来遍是桃花水,不辨仙源何处寻”(王维诗句),则强化了遗民对前朝“桃花源”的追忆与幻灭。

- 南北宗论的突破:

- 董其昌倡“南宗水墨,北宗青绿”,恽寿平此作以青绿没骨消解南北界限,与蓝瑛《白云红树图》形成暗合,显示清初画坛对董氏理论的实际超越。高清图下载地址: