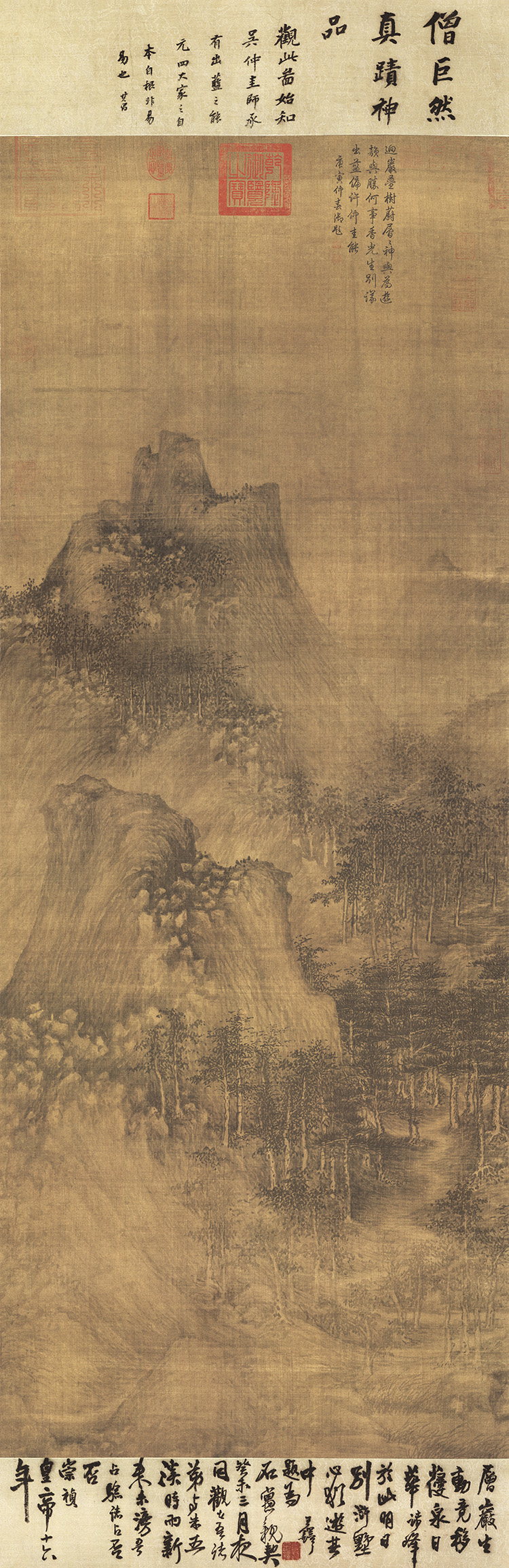

五代南唐 巨然 层岩从树图 国画山水高清图下载

五代南唐 巨然《层岩丛树图》综合解析

一、作品概况

-

基本信息

- 形制与材质:绢本水墨,纵141.1厘米,横55.4厘米,现藏台北故宫博物院。画面以纵向高远构图描绘层叠山峦、茂林烟霭,为五代山水画“南派”典范。

- 题材溯源:承袭董源“江南山水”传统,融合禅宗空寂意境,展现五代文人“林泉之心”与自然观的深度交融。

-

作者归属

- 画上无款印,历代多定为巨然真迹。傅申通过比对《秋山问道图》《溪山兰若图》的皴法笔触,判定为北宋初期摹本;方闻则从空间透视分析,认为其“深远”构图更近五代原貌。

二、艺术特色

-

笔墨技法

- 披麻皴法:山石以长披麻皴勾写,线条圆润绵长,墨色淡雅温润,营造江南土质山峦的浑厚质感。

- 点苔与墨韵:山顶矶头以浓墨苔点点缀,与淡墨渲染的烟云形成对比,暗含“干湿互破”的墨法实验。

-

空间建构

- 层岩叠嶂:近景坡石丛树、中景主峰巍峨、远景淡霭空濛,三段式纵向构图强化“咫尺万里”的视觉纵深。

- 虚实相生:云雾留白分割山体,林木穿插掩映,形成“隐现断续”的节奏韵律,契合道家“有无相生”的哲学意蕴。

三、历史背景

- 南唐文化语境

- 巨然为南唐开元寺僧,后随李煜入宋,其山水画融合江南地域特征与禅宗空观思想,《层岩丛树图》中幽寂山景或隐喻乱世文人“避世隐逸”的精神诉求。

- 画面中“可居可游”的山水格局,反映南唐士大夫“中隐”思想,与董源《潇湘图》共同构建“江南画派”的美学体系。

四、图像叙事

-

自然与人文

- 丛林符号:山间杂木以蟹爪、鹿角法交织,叶簇以横笔点厾,展现五代画家对自然生态的细致观察。

- 点景禅意:溪岸小径蜿蜒至烟云深处,暗示“曲径通幽”的修行隐喻;空亭虚设,无人之境暗合“禅观寂照”的哲学意境。

-

季节与时间

- 画面以淡墨烘染暮霭,林木枝叶疏密有致,似表现秋日黄昏的萧疏气象,传递“四时轮回”的宇宙意识。

五、鉴藏与研究

-

流传历程

- 北宋入宣和内府,录于《宣和画谱》;元代经赵孟頫、柯九思鉴藏;明代归项元汴,钤“天籁阁”等印;清代入乾隆内府,题诗“巨然真迹神品”;民国时期随故宫文物南迁,1949年后藏于台北故宫。

- 卷后附董其昌题跋:“此图笔力圆浑,气韵苍古,为巨然生平合作。”

-

学术争议

- 高居翰认为画面左下角坡石皴法带有北宋郭熙“卷云皴”特征,或为后世补笔;谢稚柳则通过墨色层次分析,力证其五代笔墨本质。

- 日本学者古原宏伸指出画中远山渲染方式接近燕文贵,质疑南唐归属,但多数研究仍基于“董巨一体”传统定位。

六、艺术史价值

- 该作突破荆浩、关仝“北方山水”的雄峻范式,以温润笔墨重构江南地貌,上承王维“水墨渲淡”,下启“元四家”逸格山水,是“南宗”文人画的理论基石。

- 其“平淡天真”的美学追求与禅宗“空寂”观的视觉转化,为研究五代绘画与思想史互动提供了经典案例。

《层岩丛树图》以墨韵绵长的笔致凝练江南灵秀,其“山色有无中”的意境营造,不仅彰显巨然“以禅入画”的艺术境界,更成为解码唐宋山水转型的文化密码

高清图下载地址,请点击以下隐藏内容获取。