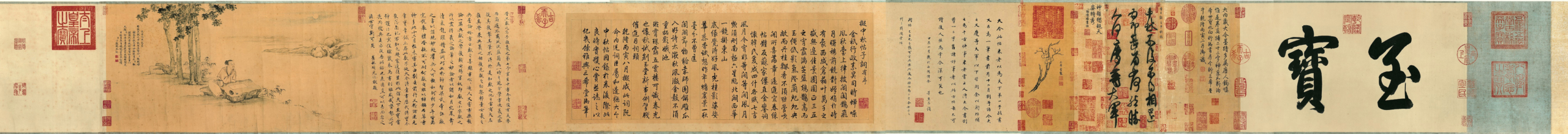

晋 王献之 中秋帖手卷(全卷)纸本 传世名帖

晋 王献之《中秋帖》(全卷)综合解析

一、作品概况

-

基本信息

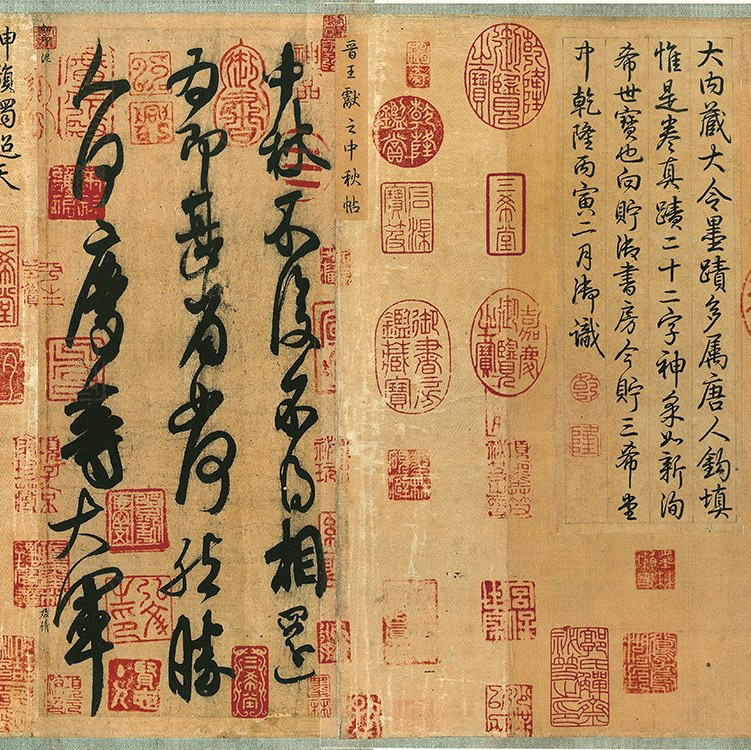

- 形制与内容:草书手卷,纵27厘米,横11.9厘米,共计3行22字,麻纸本墨迹。内容为节录自王献之书信片段,因首句“中秋不复不得相还为即甚省如何”得名,文意简略,多解为中秋思怀之作。

- 传世争议:历来被归为王献之作品,但明代董其昌、现代启功等学者考证其为北宋米芾临摹本,属“晋韵宋摹”的典范。

-

艺术地位

- 与王羲之《快雪时晴帖》、王珣《伯远帖》并称“三希堂法帖”之首,代表晋人书法“神骏洒脱”的至高境界。

二、艺术特色

-

用笔与风格

- 连绵草典范:开创“一笔书”草书新体,全卷仅断笔三次(如“復”“甚”字末笔断开),其余皆以游丝映带贯通,笔势如江河奔泻,体现“超逸优游”的书写状态。

- 米芾临本特质:虽非晋人原迹,但保留献之笔意,锋毫翻转迅疾,线条提按幅度夸张(如“相”字末笔扭转如枯藤),融入米氏“刷字”特征。

-

墨色与章法

- 墨韵层次:麻纸吸墨性使笔画边缘呈现晕染效果,浓墨枯笔对比强烈(如“不得”二字墨色沉厚,“如何”两字飞白苍劲),形成“润燥相生”的视觉张力。

- 空间节奏:字形大小悬殊(“复”字仅占半行,“为”字纵贯两倍高度),疏密布局突破行距限制,如“甚省如何”四字密不透风,与首行疏朗形成反差。

三、版本递藏

-

流传脉络

- 宋代入宣和内府,钤“宣和”“政和”印;元代经柯九思藏,明代归项元汴,清乾隆时期收入“三希堂”,卷后附董其昌、乾隆题跋。

- 清末流出宫廷,1951年由郭葆昌后人售予国家,现藏北京故宫博物院。

-

装帧与题跋

- 引首乾隆御题“至宝”二字,隔水绫有董其昌“大观”题记,卷尾乾隆以行书长跋赞其“神采飞扬,非唐以后人所能梦见”。

四、历史评价

-

古代评述

- 唐代张怀瓘评王献之草书“兴合如孤峰四绝,迥向天外”,明代董其昌称此帖“如丹穴凤舞,清泉龙跃”。

- 乾隆将其定为“晋人真迹”,列为“三希”之首,认为其“气韵直追汉魏”。

-

现代研究

- 徐邦达指出其用笔节奏与《宝晋斋法帖》中米芾临作高度相似,推断为米氏“意临”之作;傅申则认为此帖“晋骨宋衣”,兼具二王风神与宋代笔墨表现力。

五、学术价值

- 作为晋唐草书向宋代“尚意”书风过渡的关键例证,展现了书法临摹从“形似”到“神似”的创造性转化。

- 其“一笔书”技法直接影响唐代张旭、怀素狂草,并成为后世“大写意”书法的源头之一。

此帖虽非晋人墨迹原貌,却以“宋人笔墨追晋人风神”的特殊身份,成为连接两座书法高峰的“艺术幻境”,其笔墨间流淌的千年文脉,至今仍激荡人心。

高清图下载地址: